Kaltes Sonnenlicht liegt auf dem Herbstmorgen. An der Bushaltestelle steht eine ältere Dame in elegantem schwarzem Mantel und unterhält sich mit Wartenden. Dann dreht sie sich um und sucht im Mülleimer nach Pfandflaschen. Ein Anblick, der mich längst nicht mehr so überrascht, wie er es vielleicht sollte.

Ich warte auf den Bus, der mich zu meiner Nebenverdienstquelle fährt. Das Leben eines freien Journalisten im Spätkapitalismus gleicht leider oft eher dem von Donald Duck als dem von Tim und Struppi. Keine internationalen Verschwörungen aufzudecken, keine Geheimorganisationen zu enttarnen. Ab und zu muss man einen artfremden Job annehmen, um zumindest die nötigsten Rechnungen zu bezahlen. Museumswärter oder Nachtwächter. Oder Päckchen in einer Versandapotheke packen. Bei apo-rot in Hamburg Bahrenfeld arbeiten neben Journalisten auch Studenten, Fotografen, Musiker und eben, na ja, Packer. Manche hoffen, ihre Karriere noch vor sich zu haben, andere haben sie offenbar hinter sich, wieder andere haben sich bewusst von Ehrgeiz und Karriere verabschiedet. Es herrscht inzwischen eine erstaunlich hohe Akademikerdichte bei Verdienstmöglichkeiten durch leichte Lagertätigkeit.

In zwei großen Lagerhallen werden Schmerztabletten, Hustenbonbons, Gleitcremes und Nasensprays gescannt, kontrolliert, verpackt und verschickt. Die Arbeitsatmosphäre ist besser als in den meisten Redaktionen oder Agenturen. Kaum Profilneurotiker oder egoistische Ehrgeizlinge. Menschen mit allen möglichen beruflichen und kulturellen Hintergründen arbeiten hier, mit unterschiedlichsten Weltsichten, aber alle sind hilfsbereit und solidarisch. Der Alltag ist allerdings auch nicht immer ein multikulturelles Eiapopeia mit Anfassen. Vor ein paar Tagen ließ ein bis dahin unauffälliger, freundlicher Kollege aus heiter scheinendem Himmel eine heftige rassistische Hasstirade vom Stapel. Da steht einer zwischen Menschen aus der Türkei, aus Russland, Afghanistan, Polen und den Philippinen, die alle mit ihm im selben prekären Boot sitzen und fängt an, sie wüst zu beschimpfen. Auf die Idee muss man erstmal kommen.

Die Packer stehen sich in zwei Reihen an ihren Packtischen gegenüber, alle zwei Arbeitsplätze von einer Luftpolsteraufblasmaschine unterbrochen. Die Mitarbeiter holen sich rote Plastikwannen mit den Medikamenten vom Regalwagen und verteilen die Ware auf Postpakete. Eine Art Arzneitetris - nach Möglichkeit wird jeder Zentimeter ausgenutzt. Zwei junge Kollegen unterhalten sich nebenan über den Unterschied zwischen der Antifa und Antideutschen, in der Küchenzeile ist eine Diskussion über Anarchie, Sozialismus und Kapitalismus im Gange. Ein Katholik streitet mit einem Rasta engagiert, aber freundlich über Religion. Der eine glaubt unerschütterlich an seine Kirche, der andere »kennt Gott persönlich«. Was will man da sagen? Am besten hält man sich heraus und wickelt ein paar homöopathische Globuli in Polsterfolie. Jeder soll glauben, was er will, wenn er will. Religion ist hier eigentlich kein Thema. Manche haben die eine, andere eine andere, andere gar keine. Nach einigen Minuten regen sich die Diskutanten wieder gemeinsam über die laute Technomusik auf, die vom IT-Platz die Halle beschallt und sich mit den Schnulzen von einem anderen Arbeitsplatz mischt. An einem Packtisch ist ein Mast aufgestellt, an dem ein Deutschlandwimpel hängt. An diesem Platz arbeitet Khalil Sadat, 36, ein freundlicher Afghane und erfahrener Packer, der für fast jedes Problem eine Lösung findet. Eines der Probleme, für das er eine Lösung gefunden hat, ist die chronische Unterversorgung der Kollegen mit gutem Tee. Khalil brüht sich zu Hause einen sehr starken Tee, den er quasi als Sirup in seiner Thermoskanne mit ins Lager bringt. Der lässt sich dann nach Belieben mit heißem Wasser aufgießen. Oft mischt er den Tee selbst an. Schwarztee mit Bergamotte, Safran und Kardamom. Sollten einen am Nachmittag mal die Kräfte verlassen, der Stoff bringt sie zurück. Ich vermute noch weitere geheime Zusätze in diesem Tee, aber Khalil verneint mit einem mysteriösen Lächeln.

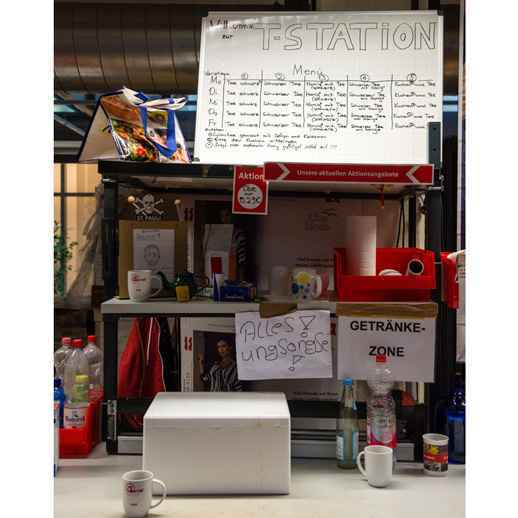

Kollegen haben einen Pausentisch zur T-Station umfunktioniert. Mit einer Karte für das tägliche Teeangebot, einem Teerorist-Fahndungsplakat und einem Schild auf dem alles ungsongse steht. Insbesondere junge Kollegen mit Migrationshintergrund haben großes selbstironisches Vergnügen daran, sich über Migrantendeutsch lustig zu machen. »Der Menüplan ist quatsch«, sagt Khalil. »Den haben die Kollegen aus Spaß gemacht. Ich habe nur immer Tee dabei, aber ohne Wochenplan.«

Khalil ist als kleiner Junge mit seiner Familie von Afghanistan nach Iran ausgewandert, 1979, als die Konflikte zwischen den Islamisten und den Kommunisten ausbrachen. »Afghanistan war bis dahin ein sehr fortschrittliches Land, was Freiheiten anging. Es gab einen König, aber der war eher westlich orientiert, und eine starke kommunistische Partei. Aber Afghanistan hat auch eine strategisch interessante Lage und viele Bodenschätze. Da wollen sich viele die Vormacht sichern. Damals die Amerikaner, indem sie die Gotteskrieger unterstützten, und die Russen, indem sie einmarschierten. Heute machen auch die EU und China noch mit.« 1999 kam er nach Deutschland. »Eigentlich wollte ich nach England. Aber ich kannte einige Leute in Deutschland und so bin ich hierher gekommen.« Bald zieht es ihn wieder weiter. »Zwei Monate noch, dann geht es ab in die Wüste.« Khalil hat einen Job bei einer Im- und Exportfirma in Dubai gefunden, unbefristet. »Wenn es mir gefällt, bleibe ich. Wenn nicht, komme ich zurück.« Wir gehen vorbei an gestapelten Kartons in die Küchenzeile. Da Khalil in seinem Leben schon lange in ganz verschiedenen Ländern gelebt hat, bereitet ihm der Umzug nicht so große Probleme. »Heimat oder Vaterland gab es für mich irgendwann nicht mehr als Gefühl. Ich sage mir heute: Heimat ist da, wo Mamas Liebe ist - also überall. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle.« Er legt eine Plastiktüte auf den Tresen. »Die Welt ist jetzt für mich die Heimat.«

Khalil hat sich zum Mittagessen Teigtaschen mitgebracht. »Die kann man sich zu Hause vorbereiten und hat dann was Gutes für die Mittagspause. Als Teig benutze ich immer Sonntagsbrötchen aus der Dose. Die haben genau die richtige Größe, wenn man sie ausrollt.« In der Küchenzeile steht ein kleiner Backofen neben einer Mikrowelle. Khalil legt ein paar Teigtaschen in den Ofen. »In einer Viertelstunde ist fertig.« Erste Kollegen werden vom Duft angelockt. »Ey! Was gibt’s heute?« In einer Tupperdose hat Khalil einen selbstgemischten Kräuterquark dabei. »Das Rezept für die Teigtaschen habe ich etwas abgewandelt. In Afghanistan wären die ohne Fleisch. Und schärfer. In Afghanistan ist alles scharf. So wie ich sie heute gemacht habe, sind sie eine Mischung aus afghanisch, persisch und russisch.«

Khalils Familie wohnt jetzt wieder in Afghanistan, im Norden, in der Nähe von Herat. »Als die Taliban raus waren, sind meine Eltern zurück in ihre Heimat gegangen. Der Norden ist zum Glück recht ruhig. Die heutigen Rebellen sind ganz andere Gruppen als die Mudschahedin, die damals gegen die Russen kämpften. Eine Gruppe von damals gibt es noch, die stehen den Taliban nach wie vor nahe. Aber die anderen haben ganz andere Ziele.« Inzwischen stehen etliche Kollegen um uns herum, die die Küchendüfte als Signal genommen haben, sich zur Mittagspause abzumelden. Khalil bereitet ein paar Teller mit Quark und Teigtaschen vor. »Die eignen sich auch sehr gut für ein Picknick. Kalt sind sie fast so lecker wie warm.« Er gießt etwas von seinem Teesirup für uns auf.

Die Teigtaschen schmecken nach Hack und Petersilie, leicht scharf, und der Quark ist frisch, mit einem Hauch Limette und Minze. Wie auf ein geheimes Zeichen hin kommt Paz Warnke, 35, zur Spätschicht. Paz ist auf den Philippinen geboren und kam 1986 nach Deutschland zu ihrer Tante. Sie hat immer was Leckeres zu essen mit. Heute hat sie uns gleich zwei Gerichte mitgebracht. Glasnudeln mit Huhn und Rindfleischstreifen mit Gemüse. »Das kostet nichts, 17 Euro alles zusammen und eine halbe Stunde Arbeit zu Hause. Und davon bekommen wir jetzt bestimmt acht Kollegen satt.« Sie öffnet die beiden Schüsseln und verteilt mitgebrachte Pappteller. »Die Nudeln heißen Pancit Sotanghon, auf Deutsch bedeutet das ›ganz schnell gemachte Nudeln‹. Man kann sie auch mit Schweinefleisch machen, wenn man möchte.« Immer mehr Kollegen versammeln sich um den Küchentresen. »Das Gemüse mit Rindfleisch ist meine eigene Version von einem Gericht, das eigentlich Bistek Tagalog heißt - ›Beefsteak mit Zwiebeln‹. Ich habe das Rezept etwas verändert und nenne es Bistek Gulay. Gulay heißt ›Gemüse‹.«

Die paar Stühle sind schnell vergriffen, viele Kollegen füllen sich einen Teller voll auf und essen im Stehen am Tresen. Das Bistek Gulay schmeckt ausgewogen nach Knoblauch und Sojasauce und vor allem nach frischem Gemüse. Nichts ist zerkocht, alles hat Biss und seinen eigenen Geschmack. Bei den Glasnudeln ist der Geschmack noch durch einen Schuss Zitrone belebt. Alles lecker und leicht, hervorragend, um in der Pause neue Energie zu sammeln, die man dann gleich wieder in den Wertschöpfungskreislauf einbringen kann. »Entschuldige meine kleine Verspätung«, sagt Paz. »Ich habe im Moment so viel zu tun. Am Wochenende halte ich einen Vortrag in einem katholischen Verein. Das ist meine eigentliche Arbeit. Menschen zu helfen und ihnen den Glauben näherzubringen.« Und ihre Augen strahlen tatsächlich ein wenig mehr, wenn sie davon erzählt. »Ich bin katholisch, aber jeder kann glauben, woran er will. Glaube gibt Hoffnung.« Und ich freue mich für sie, weil ich diese Hoffnung in ihren Augen sehen kann. Mir gibt gutes Essen Hoffnung - und die Kollegen, die ich dicht gedrängt in der kleinen Küchenzeile sehe, jeder mit einem vollen Teller.

Meine Meinung …