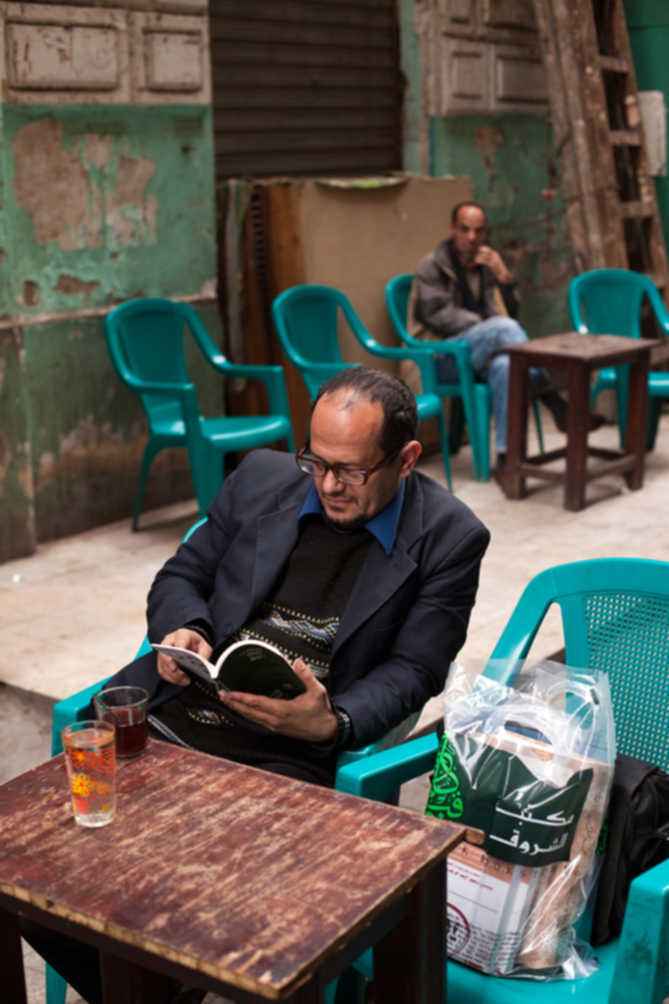

Kairo ist gewaltig. Eine wuchernde Metropole, die seit fünftausend Jahren ihre Fühler immer weiter den Nil entlangstreckt. Inzwischen platzt die Stadt aus allen Nähten. Neun Millionen Menschen leben in der Stadt und nutzen dafür jeden Winkel, den sie ergattern können. »Die Stadt der tausend Minarette«, wie Kairo auch genannt wird, ist seit tausend Jahren ein Sammelbecken islamischer Kultur. »Nur eine Kairoer Einrichtung«, schreibt Max Rodenbeck in seinem Buch Cairo - The City Victorious (Kairo - Die Siegreiche), »ist noch häufiger als die Moschee: das qahwa oder Kaffeehaus.« Vor zwanzig Jahren, so schätzt Rodenbeck, gab es weit über dreißigtausend Qahwas, von einfachsten Teeschenken an der Straße bis zu verblassten Palästen der Belle Époque. Hier kommen die Kairoer zusammen und diskutieren ihre Sicht der Welt. In einer derart überbevölkerten Stadt sind die Qahwas ein Ruhepol abseits der Alltagsmaschinerie, ein Ort, an dem die Stadt durchatmen kann. Selbst der Ärmste kann in diesen schwierigen, unsicheren und von Umbruch gekennzeichneten Zeiten eine Stunde den individuellen Reichtum des Nichtstuns genießen und die Welt an sich vorüberziehen lassen.

Dämmerung am zweiten Jahrestag der Revolution. In der Nähe des Innenministeriums hat die Armee monströse Betonbarrieren errichtet, die zu riesigen Aktionsflächen für Graffitikünstler und Verteidigungsstellungen für Steinewerfer werden. Um die Ecke liegt das Café Tahrir einsam zwischen einem Heer verrammelter und verriegelter Geschäfte. Demonstranten, die sich eine Auszeit von den Tiraden gegen die Polizei nehmen, schwärmen in gut gelaunten Gruppen durch die Straßen und stärken sich an mobilen Imbissständen mit Kuschari und Ta’amia. Drinnen sitzen Männer um kleine splitterige Sperrholztische, an denen Kaffee und Nikotin über die Jahrzehnte ihre die Spuren hinterlassen haben. Der Fernseher hoch oben in einer Ecke ist das Zentrum des allgemeinen Interesses. Bilder von Zusammenstößen an der Frontlinie (ein paar Hundert Meter entfernt) sind darin zu sehen und fügen sich in ihrer Replikation in den matten Spiegeln an den Wänden zu einem Kaleidoskop des Aufruhrs zusammen, das bis in die Unendlichkeit zu reichen scheint. Menschen treten ein in dieses gemütliche Kino des Protests, um sich in einer skurrilen Show mit Publikumsbeteiligung ihren Auftritt noch einmal anzusehen. Der me’alem (der Besitzer) des freundlichen, winzigen Lokals sitzt zufrieden auf einem Drehstuhl hinter einem selbstgezimmerten Tresen und behält mithilfe von Plastikmünzen die offenen Abrechnungen im Auge. Der ahngy (der Barista) ist derweil fieberhaft damit beschäftigt, die Tee- und Kaffeebestellungen abzuarbeiten und lautstark nach Nachschub für die Shishas zu rufen.

Der Kaffee, heiß, schwarz und sirupartig, wird aus jemenitischen Bohnen gebrüht. Wer unvorsichtig trinkt, stößt schnell an den bedrohlich dicken Bodensatz, der aber, wie manche Kairoer sagen, perfekt ist, um daraus die Zukunft zu lesen. Zu shai - Tee mit Milch oder Minze - gesellt sich im Winter sahleb, ein heißes Getränk aus Milch, Rosenwasser und Pistazienkernen. Im Sommer gibt es zahllose Fruchtsäfte und tamir hindi, ein Tamarindensirup. Das Koffein ist vielleicht der Stoff, dem Kairo den Ruf der Stadt, die niemals schläft zu verdanken hat. Vergangenes Jahr jedoch erklärte der damalige Staatsminister für Parlamentsangelegenheiten, Mohamed Mahsoub, für die von der Muslimbruderschaft dominierte Regierung, Ägypten solle kein nachtaktives Land sein und forderte seine Landsleute auf, früher zu Bett zu gehen. Sein Ansinnen wurde weitgehend ignoriert.

Vermutlich kam der Kaffee als Teil eines Sufi-Rituals nach Kairo. Als Aufguss zubereitet, ermöglichte das Kaffeemehl den Sufi-Anhängern, lange wach zu bleiben und ihre Gebetsrituale auszudehnen, insbesondere das Zikr (die Anrufung des Namen Allahs). Das Getränk wurde unter dem Namen qahwa bekannt, einem Wort, das bis dahin für Wein verwendet wurde (und aus dessen Übertragung dann in Europa der Begriff Wein des Islam entstand). Der Sufi-Mystiker Sheikh ibn Isma’il Ba Alawi behauptete, durch den Genuss von Qahwa während des Gebets könne man qahwa ma’nawiyya erleben, einen Zustand der Erleuchtung, der einem »wunderbare Enthüllungen und große Offenbarungen« zuteil werden lässt. Dann gelangte Kaffee nach Mekka, wo er laut dem Gelehrten al-Jazari »selbst in der heiligen Moschee getrunken wurde, sodass kaum ein Zikr ohne den Genuss von Kaffee stattfand«. Der Konsum von Kaffee wurde zu etwas Zeremoniellem und, wie ibn ’Abd al-Ghaffar im 16. Jahrhundert über eine Zusammenkunft von Derwischen schrieb, »jeden Montag- und Freitagabend getrunken. Ihr Vorsteher schöpfte ihn mit einer kleinen Kelle und reichte sie ihnen der Reihe nach zum Trinken, während sie eine ihrer üblichen Gebetsformeln sprachen …« 1511 verbot ein konservativer Imam in Mekka Kaffee als unislamisch. Als der Sultan von Kairo davon erfuhr, milderte er das Edikt: In Kairo blieb Kaffee erlaubt, schließlich hatte er als Handelsware der Stadt zu großem Reichtum verholfen. Gegensätzliche religiöse Erlasse und Verordnungen stritten in den folgenden Jahrzehnten über die stimulierende Wirkung von Kaffee und die Unruhe stiftenden Einflüsse von Kaffeehäusern, sodass diese abwechselnd mal schließen mussten und dann doch wieder öffnen durften. Am Ende trugen das Getränk und die wirtschaftlichen Interessen den Sieg davon und der Kaffee hielt Einzug in die säkulare Welt. Ende des 16. Jahrhunderts ließ Ahmet Pasha, osmanischer Statthalter Ägyptens, Kaffeehäuser als öffentliche Bauprojekte errichten, die inzwischen zu Eckpfeilern im sozialen Leben der islamischen Welt geworden waren. Sie entwickelten sich außerdem, wie ihre Gegner gefürchtet hatten, zu Orten, an denen Menschen zusammenkamen, um zu diskutieren und zu debattieren.

Müde wirkt Essam el-Sherif in seinem speckigen Anorak und etwas unrasiert, als er mich von der Straße einige Stufen hinunter in einen höhlenartigen Raum mit ein paar angegammelten Computern und reichlich Graffiti an den Wänden führt - einiges davon alles andere als schmeichelhaft für die neuen Herrscher Ägyptens. An einem kleinen Tisch mit zwei leeren Coladosen und einem vollen Aschenbecher erzählt er mir, dass er der Besitzer dieses modernen Ahwas, dieses Cybercafés ist, das man als Café der Revolution des 25. Januar kennt. Wir befinden uns im Börsenviertel im Zentrum der Stadt, im revolutionären Epizentrum Kairos. Ein junger Mann namens Khaled Saeed wurde 2010 aus einem ähnlichen Café in Alexandria gezerrt und von zwei Polizisten zu Tode geprügelt. Sein Mord schürte die wachsende Unzufriedenheit in den Wochen vor der Revolution und wurde zu einem Symbol sowohl für den Wandel in der ägyptischen Gesellschaft als auch für die politische Reaktion der jungen Generation darauf. »Das Viertel«, sagt el-Sherif, »ist ein wichtiger Sammelpunkt für die Jugend - nicht nur, um sich einfach zu treffen, sondern um über Politik zu reden … Jungen Leuten bietet unser Land nicht so viele Orte, an denen sie zusammenkommen und ihre Ideen und Gedanken austauschen können.« Das Börsenviertel galt in den vergangenen Jahren als eine Art Rive gauche von Kairo, eine Nische für jene, die desillusioniert fern der Facebook/Twitter-Generation leben: für junge Aktivisten, aber auch für Überdrüssige und Unterbeschäftigte, Kinder von Landflüchtigen, die am Rand der Stadt zusammengepfercht in Elendsquartieren hausen und sehnsüchtig auf einen Wandel hoffen und darauf, dass etwas in ihrem Leben passiert. Der Tahrir-Platz liegt buchstäblich nur einen Steinwurf entfernt. »Die Gegend«, fährt el-Sherif fort, »hatte einiges zu leiden - vor allem unter Mubaraks Regime. Als Obama kam, wurden die Treffpunkte der Jugendlichen geräumt, hier aber wehrten sie sich und verhinderten, dass die Polizei sie einfach vertrieb. Ich war selbst politischer Aktivist, bevor ich dieses Ahwa übernahm - jetzt unterstützen wir die Demonstranten mit Essen und einem Platz zum Schlafen.« Immer wieder klingelt sein Mobiltelefon, schließlich entschuldigt er sich und nimmt den Anruf an. Oben auf der Straße stehen Reihe um Reihe bunte Plastikstühle entlang dem Gehweg. Die Stühle markieren die Grenzen verschiedener Cafés, politischer und sozialer Gruppen und damit unterschiedlicher Ansichten. Die Revolution trägt einen Hydrakopf verschiedenster Gruppierungen und Parteien, alle mit ihrem eigenen Café, ihrer eigenen Kartografie des Protests in einer mehrfach gespaltenen Stadt. An einer Mauer gegenüber dem Café des 25. Januar haben Graffiti-Künstler die Porträts junger Märtyrer der Revolution verewigt. Davor sitzen Hoksha, 24, und seine schüchterne Freundin. Sie trinken Tee aus klobigen Tassen und sind mit ihren Telefonen beschäftigt. »Ich komme hierher«, sagt Hoksha, ein schmächtiger junger Mann mit dünnem Bart und Brille, »weil es für junge Leute interessant ist … nicht so steif … es geht nicht nur um die Revolution - wir haben auch schon früher hier gesessen. Wir sind hier mitten in der Stadt.« Dann sagt er mit einem angedeuteten Lächeln: »Klar ist das Börsenviertel auch eine Gegend für die Rebellen.«

Nachdem es zahllose Male eingenommen und erobert worden war, lag Kairo zur Zeit des Osmanischen Reichs politisch und kulturell am Boden. »Die wunderchöne Mutter der Welt war zur unansehnlichen Vettel geworden«, schreibt Max Rodenbeck, langjähriger Korrespondent für den Economist in der Stadt und ihr renommiertester westlicher Chronist. Als Napoleons Armee einmarschierte, befand sich Ägypten in jämmerlichem Zustand. Mit den Besatzern kamen Italiener und andere Nationalitäten ins Land, die Cafés und Restaurants eröffneten. Laut Rodenbeck waren die Kairoer »fasziniert« davon, und »Menschenmassen versammelten sich, um Soldaten zuzusehen, wie sie lässig auf Stühlen sitzend ihre Mahlzeit mit Gabeln aufspießten und berauschende Getränke zu sich nahmen«. Zu den bald danach von Mohammad Ali durchgeführten Reformen gehörten die ersten weltlichen Schulen und die Entsendung von Ägyptern nach Europa, um Sprachen und Wissenschaften zu studieren. Gleichzeitig begann man in der Heimat, Baumwolle zu pflanzen und damit den Wohlstand und die Kultur neu zu beleben. Die europäischen Mächte forderten und erhielten vom geschwächten osmanischen Herrscherhof rechtliche Privilegien für ihre Staatsangehörigen im Land, und Kairo wurde zum Magneten für verfolgte Juden und Christen, aber auch für Italiener und Griechen, die hier ihre Chance auf Reichtum sahen. Vor diesem Hintergrund bildete sich eine neue Schicht in der ägyptischen Gesellschaft, die Klasse der Effendis - Bürokraten, Lehrer und Ingenieure, die mit den Annehmlichkeiten und Errungenschaften des Westens vertraut waren und sich Geltung verschafften. Sie kleideten sich in Hosen, manche tranken sogar Alkohol. 1910 war ein Achtel der Kairoer Bevölkerung ausländischer Herkunft. Laut Rodenbeck »verinnerlichte Kairo die ausländische Sicht auf die Stadt und übernahm sie«. Hand in Hand mit europäischem Gebaren wurde das Zentrum Kairos modernisiert und nach dem Vorbild des Haussmannschen Paris umgestaltet: breite Boulevards, Wohnbauten im Stil der Belle Époque. Für die Wissenschaftlerin Mara Naaman war dieses neue Zentrum Kairos, das Wust al-Balad, ein Ort, an dem die »Ägypter ihre eigenen Formen improvisierter Modernität verhandelten«. Cafés und Ahwas gehörten als elementare Bestandteile zu diesem Experiment und boten einen Freiraum in der zunehmend verwirrenden Stadt, die sich halb ägyptisch, halb modern gab. Nicht von ungefähr konzentrierten sich daher an diesen Orten die Unabhängigkeitsbestrebungen, deren deutlichste Impulse von den Dichtern und Schriftstellern ausgingen, die dort zusammenkamen. Für den renommierten Übersetzer arabischer Literatur, Richard Jacquemond, waren die Cafés der Herzschlag der Kairoer Res publica literaria. Er zitiert dafür den Dichter Muhammad ’Afifi Mater, der sagte: »Die Cafés sind kleine, freie Parlamente, in denen jene Art von Dingen stattfindet, die den betrügerisch gewählten Parlamenten Probleme bereitet.« Jacquemond sieht in den Cafés einen »wichtigen Raum, der die Umgebung schafft, damit sich künstlerische Zirkel entwickeln können«. Er nennt mehrere berühmte Cafés in Wust al-Balad - das Café Riche, das Zahrat al Bustan, das Isevitch und das Odeon - als Beispiele für einen solchen Austausch und fügt hinzu: »Die Cafés wechseln, und auch die Ereignisse ändern sich, die Institution als solche aber bleibt.«

Ahdaf Soueif sucht nach ihren Zigaretten. Die zierliche, aber entschlossen wirkende Person mit rundem, von einer dichten, schwarz-silbrigen Haarmähne umrahmtem Gesicht ist die Schriftstellerin, die die jüngsten Ereignisse in Kairo aus persönlicher und politischer Sicht aufgezeichnet hat. Viele Jahre, sagt sie, habe sie nicht über Kairo geschrieben, jetzt aber wieder damit begonnen, »weil die Stadt wieder mir gehört«. Auf einer rot-weiß karierten Tischdecke im Café Riche wühlt sie in ihrer Handtasche und findet schließlich ihren Schatz. Der Rauch ihrer Zigarette steigt kräuselnd in den übervollen Raum auf, in dem sich gut situierte Demonstranten, die gerade frisch von einem Protestmarsch kommen, drängen. An den mit dunklem Holz verkleideten Säulen hängen Porträts von Dichtern und Schriftstellern. Ein großer nubischer Kellner in einer blau-goldenen Galabeya versucht vergeblich, sein kaffeebeladenes Tablett durch den Pulk an Literaten und Journalisten zu manövrieren. »Wir waren heute mit Leuten unterwegs«, sagt Soueif fast schreiend, um durch den Lärm zu dringen, »die mit aller Entschlossenheit zeigen wollen, dass für sie die Ziele der Revolution mitnichten erreicht sind … sondern dass die Menschen voller Sorge sind … und nach den Verlusten an Leib und Leben in den vergangenen drei Jahren nicht bereit sind, sich die Revolution stehlen zu lassen und einfach zum Alltag überzugehen.« Das Getöse um uns ebbt plötzlich ab und Soueif senkt ihre Stimme. »Wir sind von Shubra marschiert, wir sind seit eins auf den Beinen und jetzt ist es zwanzig nach vier. Wir wollen zum Tahrir-Platz, aber zwischendurch musste einfach eine Pause sein.« Das Café Riche sei natürlich ihre erste Wahl gewesen. »Viele von uns haben es ins Herz geschlossen - ich kann mir die Stadt ohne dieses Café gar nicht vorstellen. Ich kannte es in der Theorie immer als einen glanzvollen revolutionären Ort, und als dann die Revolution tatsächlich begann, war es naheliegend, dass alle hierher kamen. Es ist eine Oase und man ist einen Moment von der Straße - man kann sich die Hände waschen, etwas essen und ist trotzdem noch mitten im Geschehen. Die Cafés«, fährt sie nachdenklich fort, »sind Erholung, aber auch Fortsetzung auf andere Weise, denn das Bestreben bleibt ja - nämlich die Revolution voranzubringen -, nur sitzt man eben dabei anstatt zu marschieren.« Die Vorstellung hat etwas Elegantes, und in dem Moment wagt der Kellner einen erneuten Vorstoß und die Menge öffnet sich vor ihm wie ein geteilter Fluss.

In der Geschichte der westlichen Kaffeehäuser Kairos ist das Café Riche so etwas wie die Kathedrale: das zentrale Ahwa mit europäisch-intellektueller Befindlichkeit. Am Eingang wacht der stämmige Besitzer Magdi, der mit einer Fliegenklatsche herumwedelt, als wäre sie ein Zepter, sorgfältig darüber, dass nicht jeder x-Beliebige durch die Tür kommt. Im Raum dahinter sitzen ein paar westliche Journalisten über ihren Laptops unter den Augen früherer Stammgäste - Dichter, Schriftsteller, Sänger -, deren gerahmte Fotos über ihnen hängen. Ähnlich vertieft in ein iPad ist Hassanin, so der Kampfname des 59-Jährigen, der zu den bissigsten Karikaturisten Kairos zählt. Mit Bart und Schal zum Schutz vor der Kälte erzählt er mit sanfter Stimme: »Den ersten Sitzstreik auf dem Tahrir-Platz habe ich 1972 mitgemacht. Dann wieder 1977 bei den Protesten gegen Sadat. Die meisten Cafés sind heute verschwunden, aber wichtiger sind ja die Leute, die hier sitzen. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, sprechen aus, was sie denken. In intellektuellen Cafés wie diesem hier, bekomme ich die Alltagssorgen der Menschen mit und damit Ideen für meine Arbeit.«

»Man kann all die früheren politischen Unruhen geradezu noch riechen«, sagt Mahmoud El-Alaily, Generalsekretär der Partei Freies Ägypten. »Die meisten Oppositionellen trafen sich im Café Riche, es ist der richtige Ort dafür.«

Der Schriftzug auf einem Fenster sagt zwar ›gegründet 1908‹, doch wahrscheinlich öffnete das Riche erst 1914, und obwohl ursprünglich für einen französischen Staatsbürger registeramtlich eingetragen, findet man als Besitzer auf einem Antrag den Namen des Griechen Michel Nikolai Politis. 1918 saß der Medizinstudent Iryan Yusuf Sa’ad im Riche, bevor er eine Bombe gegen den Wagen des Premierministers schleuderte. Der Anschlag misslang und entfachte einen Aufstand gegen die Briten. Erst 1992 entdeckte der gegenwärtige Besitzer eine Geheimtür, die in den Keller zu einer Druckerpresse führte, auf der die Wafd-Partei Pamphlete für die Unabhängigkeit gedruckt hatte. 1922 war Ägypten frei und später ließ der rundliche, verzweifelt um Anerkennung im Volk buhlende König Faruq vermelden, er habe seine zweite Frau - eine Bürgerliche - im Café Riche kennengelernt. Die gefeierte Sängerin Umm Kulthum gab im Riche eines ihrer ersten Konzerte, und Oberst Nasser war bis zu seinem Putsch 1952 regelmäßiger Gast. Durch das Fehlen politischer Parteien in den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurden Cafés gewissermaßen zu Ersatzparlamenten. Im Riche trafen sich Schriftsteller, Künstler und liberale Sozialisten. Zu den Stammgästen gehörte der spätere Nobelpreisträger Nagib Mahfuz, der für seinen Roman Karnak-Café das Riche als Vorlage nahm. Mahmoud Salah, ein berühmter Polizeireporter, erinnert sich, dass die Tische Ohren hatten und überall in den Cafés Spitzel der Geheimpolizei saßen. »In Cafés«, sagt er, »kommen Ägypter in Plauderlaune.« Der Generalsekretär der Ägyptischen Sozialdemokratischen Partei, Ahmad Fouzil, meint dazu: »Nasser gefiel es überhaupt nicht, dass die Menschen miteinander diskutierten; und Muburak hat sie zwar reden lassen - nur hat er niemandem zugehört.« Mahfuz starb 2006, sein Geist aber, den viele Kairoer Cafés für sich beanspruchen, schwebt noch immer über dem Riche. »Während meiner Abende im Café Riche hörte ich von vielen Dingen, die die Menschen bedrückten. Hätte ich sie nicht niedergeschrieben, wären sie verloren gegangen.«

Der Schriftsteller Mekkawi Said hingegen meint, »die Intellektuellen, die sich im Riche treffen, haben die Revolution mehr aus der Konserve erlebt - sie haben mit den Leuten auf der Straße eigentlich nichts zu tun. Sie haben die Revolution im Fernsehen gesehen.« Ein hartes, vernichtendes Urteil, aber der 56-Jährige Said, der zum Kandidatenkreis für den arabischen Booker-Preis zählt, ist ein authentischer Chronist der Kairoer Straße. Etwas mitgenommen, aber freundlich wirkt der groß gewachsene, unrasierte Mann, wie er hier im Café Zahrat al-Bustan, gleich hinter dem Riche, sitzt. Und er ist direkt. »Das Kairo von heute«, sagt er, »hat etwas von den Zeiten, über die Dickens schrieb. Die ›Kinder der Straße‹, so die Erwartung, könnten revoltieren - vielleicht wegen Hunger. Sie sind die Freunde auf meiner schriftstellerischen Reise. Ich erzähle ihre Geschichten, ihre persönlichen Schicksale, ihre Zeit in den Cafés und Bars im Herzen der Stadt. Das Bustan«, fährt er fort, »war in den Achtzigern ein einfaches kleines Café«, aber seit das Riche einer, wie er es bezeichnet, elitären Geschäftspolitik (sprich Gesichtskontrolle) folgt, trinken viele ihren Kaffee lieber hier. »Das Bustan entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen Treffpunkt und hat große Bedeutung für die Revolution. Junge Aktivisten, Graffitikünstler, Maler … sie alle sitzen hier. Je angesehener Schriftsteller werden, umso mehr zieht es sie in luxuriöse, klimatisierte Lokale. Was auf der Straße passiert, kriegen sie nicht mehr mit. Hier hingegen kommt man immer wieder mit neuen Leuten ins Gespräch.« Said, der in seinem Verlag Al-Dar vor allem neue Literatur veröffentlicht, wird noch deutlicher: »Die Rolle des Schriftstellers in der Revolution ist, den Menschen Mut zur Revolte zu machen. Ich habe keine Angst. Wenn mich am Ende eine Kugel erwischt, dann ist es ein schönes Ende …« Er wirkt wie ein arabischer Bukowski, grinst breit und wendet sich wieder alten Freunden zu.

Zwei Tage später ist eine weitere Demonstration durch die Stadt gezogen und das Bustan ist rappelvoll. Das eigentliche Café, ein kleiner, gekachelter Raum, hat sich draußen auf dem Gehweg zu einem großen, lang gestreckten T erweitert. Familien mit Transparenten gesellen sich zu finster dreinblickenden Politaktivisten an wackligen Tischen. In einem klassischen Ahwa müssten Frauen damit rechnen, keinen Zutritt zu erhalten, das Bustan jedoch heißt sie willkommen. »Sehen Sie die Narbe an meinem Kopf?«, fragt Hesham Farahat, der Geschäftsführer des Bustan. »Die habe ich einer amerikanischen Journalistin am Tag der Kamelschlacht [dem 2. Februar 2011] zu verdanken. Sie wurde von Schlägern angegriffen und hatte sich hierher geflüchtet. Wir konnten doch nicht zulassen, dass eine Frau geschlagen wird und verteidigten sie. Frauen fühlen sich hier sicher.« Während wir reden, brüllt eine junge Frau mit einer um ihren Kopf gebundenen politischen Parole in ihr Mobiltelefon und fängt an zu lachen. Die älteren Gäste sitzen vor der Küche und spielen Backgammon, während alle anderen sich dort einrichten, wo gerade Platz ist. »Hauptsache Luft!«, lacht Farahat. »Ägypter sitzen nicht gern zu lange in geschlossenen Räumen, lieber draußen im Freien, wo sie sich ganz ungezwungen unterhalten können.«

Das Dritte im Dreigestirn der berühmten Kairoer Cafés befindet sich ein ganzes Stück weiter östlich und hat eine ganz ähnliche Geschichte. Knapp zweihundertfünfzig Jahre alt soll das Qahwat al-Fishawi sein. Das Café, das auch Mahfuz zu seinen Stammgästen zählte, liegt in einer Gasse des Basarviertels Khan al-Khalili nahe der Sayyidna-al-Husayn-Moschee (in der das Haupt eines Enkels des Propheten begraben liegt) und der tausend Jahre alten al-Azhar-Universität.

Es ist eine wunderbar düstere Höhle mit arabeskenumrahmten Spiegeln und dunklem Holz. Wolken aus Shisha-Rauch umspielen die Ecken und sind der einzige Hinweis darauf, dass sich Gäste in einer Nische niedergelassen haben. Weil die Touristen wegen der Unruhen zurzeit ausbleiben, versuchen die fliegenden Händler, ihren billigen Schmuck einheimischen Mädchen in Kopftüchern anzupreisen, doch die sind mehr daran interessiert, den Jungs auf der anderen Straßenseite schöne Augen zu machen. Tee ist hier das beliebteste Getränk. Er wird in einem kleinen angeschlagenen Email-Kännchen serviert, zusammen mit einer ebenso angejahrten Zuckerdose und einem Glas mit frischer na’na (Minzezweigen). Die Ölgemälde über den Köpfen der Raucher haben vom schweren Rauch des feuchten Shisha-Tabaks ma’ssil im Lauf der Jahre eine nussbraune Patina angenommen. Ein Traum für einen Orientalisten. Jede Gasse in Kairo könnte hundert Geschichten erzählen und hat hundert Cafés. Hinter einem flatternden Vorhang im Viertel Darb al-Ahmar entdecke ich in einem winzigen Café mit abblätternder gelber Tapete eine alte Frau, die Pfeife raucht. Das Café nennt sich Doktor-Café. Es gehört ihr. Mehr will sie nicht sagen. Noch weiter im Osten rauchen im Stadtteil Mokattam, dem Viertel der koptischen Zabbalin-Gemeinde (die den Müll der Stadt einsammelt und recycelt), zwei Männer unter einem riesigen Wandgemälde der Jungfrau Maria eine Shisha. Alle haben ihren Platz. Die Stadt gehört allen und niemandem.

In einem rosafarbenen Gebäude mit Blick auf den Nil im schicken Stadtteil Zamalek ist das Büro von Max Rodenbeck untergebracht. Mit seiner großen Statur und perfekt nach hinten gestrichenem, gewelltem Haar könnte er glatt aus einem Roman von Graham Greene stammen. Ein Bediensteter bringt Tee - englischen Tee mit Milch - an einen sehr aufgeräumten Schreibtisch. Ich frage nach einer Prognose für die kommenden Monate - Teeblätterlesen des ungewissen Schicksals Kairos. In knappem und gepflegtem amerikanischem Englisch sieht er große Parallelen zwischen dem Arabischen Frühling und Paris 1968, nicht zuletzt wegen der Cafés. »Aber schon vor der Revolution waren Cafés beliebte Treffpunkte. Hier wurde Grenzen ausgelotet, ob in der Musik oder in der Literatur, ja sogar in der sexuellen Freiheit. Die Bruderschaft spricht noch immer von der Vorherrschaft des Westens und macht sich für islamische Authentizität stark, aber Ägypten ist von jeher wie ein Schwamm - es hat Einflüsse immer aufgesaugt. Früher gab es eine deutlich sichtbare Trennung zwischen Ägyptischem und Europäischem, es gab Cafés mit ganz eigenen Identitäten - eins für die Links-Intellektuellen, eins berühmt für seine Shisha … -, heute hingegen sind die Cafés mehr ein Massentreffpunkt für die Jugend. Die Bruderschaft«, fährt er fort, »möchte das Ansehen ihrer Klasse stärken und betrachtet sich als progressive Traditionalisten. Aber neue Ideen hört man von ihnen seit vierzig Jahren nicht.« Ihre Geschichte sieht er als reaktionär. »Alles, was man von ihnen hört, ist immer nur: ›Widersteht, widersteht!‹.« Kairos Zentrum und der Tahrir-Platz haben sich zu neuen sozialen Räumen entwickelt, in denen das Internet eine maßgebliche Rolle spielt. »Deswegen sind diese Cafés so beliebt. Die Jugendlichen können ein paar Tassen Tee trinken und Stunden dort verbringen. Früher hatten Cafés eine andere Funktion: Es waren Orte der arbeitenden Bevölkerung, die hier am Morgen die Zeitung las oder nach der Arbeit einen Zwischenstopp einlegte. Jetzt aber ist das Ganze in Hunderte und Tausende kleinerer sozialer Strukturen aufgesplittert - manche davon religiös, andere weltlich, und die Cafés dienen allen.«

In seinen Augen hat sich die Funktion des Kairoer Zentrums komplett gewandelt. »Es ist zu einer Art leeren Hülle geworden, die als Bühne für Demonstrationen genutzt wird.« Die durch die Cafés politisierten Intellektuellen der älteren Generationen lasen Mahfuz, Dickens und moderne europäische Literatur, aber vieles in der modernen ägyptischen Kunst und Literatur hat inzwischen eine eigene Identität und klammert sich nicht mehr ehrfurchtsvoll an die alten europäischen Werke. Vor diesem Hintergrund mutet das Riche »ein wenig wie ein Themenpark an … Mahfuz war gar nicht so häufig dort. Tatsächlich verbrachte er die meiste Zeit in einem ziemlich heruntergekommenen Laden am Tahrir mit Blick auf den Platz.«

Doch Revolutionen brauchen Erinnerungen, so konstruiert sie auch sein mögen. Ich kehre zurück ins Riche, das nach Jahren politischer Bedeutungslosigkeit neuerliche Wertschätzung erfährt. Still ruht sich dort Am Filfil, der betagte Kellner, der seit 1943 hier arbeitet, auf einem klapprigen Stuhl vor einem Porträt von Umm Kulthum und einem alten Grammofon aus und betrachtet den Staub, der im gleißenden Licht über dem Holztresen wabert. »Wer Angst hat, den Mund aufzumachen«, setzt der Reporter Mahmoud Salah zu einer weiteren seiner Geschichten über Mahfuz an, »soll stumm bleiben. Wer aber nicht anders kann und reden will, der muss das auch tun …« Einen Moment hallen seine Worte durch das Riche, das wie alle Ahwas halb farbenprächtige historische Zeugnisse und halb aktuelle Zeitgeschichte sind. Die Cafés, wie auch Kairo, sind wieder im Wandel.